生徒たちが教えてくれた大事な考え方。そして今、ソーシャルフェス®︎という実験へ

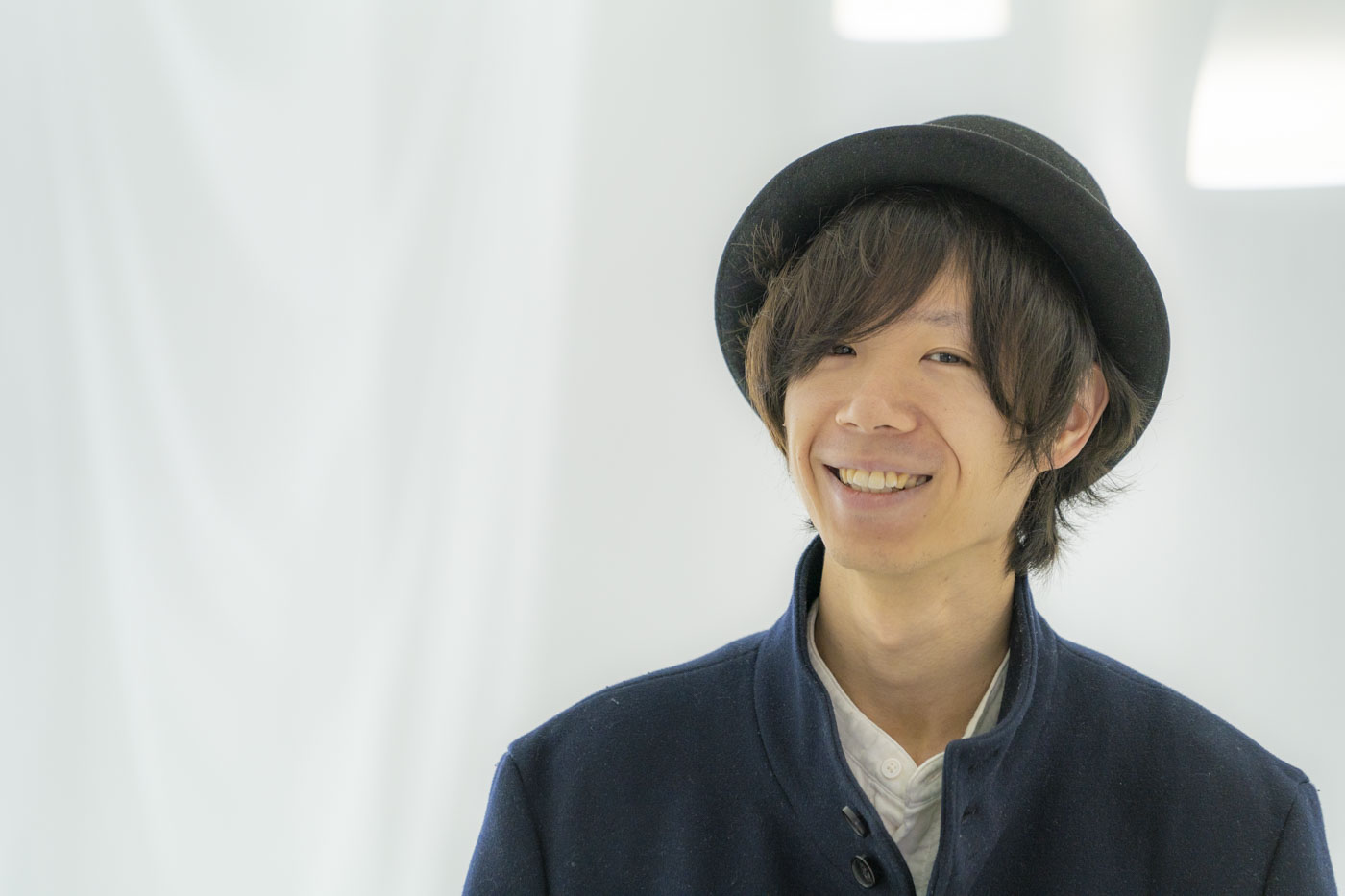

雨宮 優

ソーシャルフェス®主催者。Ozone合同会社 代表。神奈川県横浜市出身。SDGsそれぞれのゴールが達成された後の世界を想像し、仮想体験できるソーシャルフェス®︎。ユニークな挑戦の原体験は子どもたちにテニスを教えるコミュニティでの活動だった。

※SDGsとは

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

ソーシャルフェス®はどのようなコンセプトなのですか?

フェスティバルを一番小さな社会のモデルと考えて、SDGsそれぞれのゴールが達成された後の世界を想像し、仮想的に共同体験するフェスプロジェクトです。

具体的にはどのようなイベントなのですか?

それぞれのゴールごとに企画制作しているのですが、例えばSDGs12「つくる責任、つかう責任」が達成された後の世界の表現として「Mud Land Fest」というものがあります。これは千葉の有機野菜畑を会場に農家さんと共に泥まみれになって踊り、土に埋められた野菜をその場で収穫してその場で食べ、究極の地産地消、顔の見える消費を実現しているイベントです。

なぜそのような活動を始めようと思ったのですか?

学生時代に先輩に誘われて、テニススクールでテニスを教えていたことがあります。人に何かを教えるということは、何を伝えるのかも大事だけれど、それと同じぐらいどう伝えるのかということが大事だということに気づきました。そこで出会ったのが教育(エデュケーション)とエンターテインメントを融合した「エデュテインメント」という言葉でした。この言葉を知り、試行錯誤した結果、子どもたちの成長の速度も格段に上がりました。その経験を1つのきっかけに課題解決とエンターテインメントはもっと密接な関係にあって、自分なりにメソッドを体系化していけるのではと思うようになり、今に至ります。

ソーシャルフェス®というのは雨宮さんにとって「エデュテインメント」を実現する場ということですか?

エデュテイメントはまず”楽しい”が先にあって、それをより楽しくするためにどうしたらいいかという思考です。SDGsのことを考えると時も同じように課題の先にある希望の体験をまずしてみて、そこから課題を知っていくほうが内的動機づけができるのではと思いました。

フェスティバルとはそもそも理想の未来の仮説検証だと思っていて、小さな社会で身体感覚を持ってして1つの未来の選択肢を仮装し、感じてみること、表現してみることで、僕らは納得度の高い未来を選んでいくことができるのではないかと思っています。それがソーシャルフェス®︎という実験です。

最後にイベントやコミュニティに参加しようと思っている方に何かアドバイスはありますか?

他人との違いから自分らしさを発見することができるように、様々な”異なり”に挑むほど自分というものが見えてきます。体験したことのないことに挑むのは勇気がいるけれど、新たな体験は新しい世界、新しい自分の観点を授けてくれます。それが多ければ多いほど、人に優しくなれるし、世界を鮮やかに感じていけるのだと思います。